開催決定

2025年3月15(土)16(日)

3月15-16日で開催する本年度の報徳流地方創生塾は合同会社NODEの企画として開催いたします。皆さまぜひご参加ください。

協力:一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス

旅行企画:株式会社イーハトーブ東北(岩手県旅行業2-233)

開催趣旨

事例のケーススタディ、報徳思想と報徳仕法を基に、単に知識の伝達だけではなく、少人数でより実践的に体感的に学んでいただく講座となります。

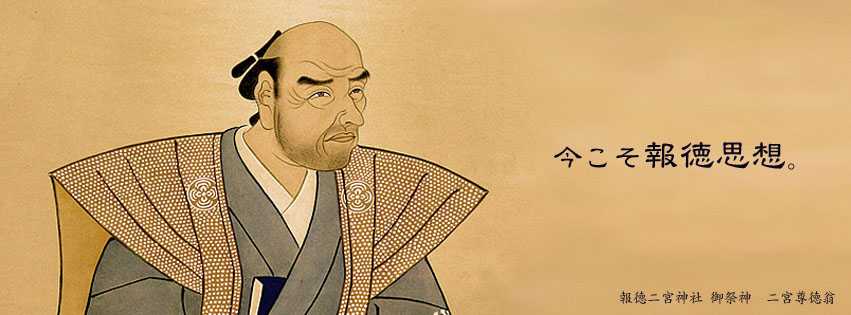

二宮尊徳が生きた江戸末期は、度重なる飢饉や災害や藩の財政状況悪化などによって、日本の農村は疲弊していたといいます。人口が減り生産力が衰え、貧困のふちに追いやられる中、人々の心も荒廃してゆきました。

物の豊かさや産業は違えども、低成長の時代に、荒地は荒地の力で、その時代に適した新たな分度を定め直し、そこから生ずる余剰を推譲しながら復興に導いた報徳の手法は、この令和の時代にも有益な町づくり、国づくりの手法であると考えます。

今企画は、単なる事例紹介をするコンサルタントではなく、各地のまちづくり会社に自らも出資参画し、地域活性化事業を幅広く展開されている一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事である木下斉氏が、自ら司会進行役を務めながら進めるプログラムとなっており、ここに小田原で報徳仕法に基づいて町づくり推譲事業を手掛ける報徳二宮神社 宮司 草山明久氏や、REVIC地域活性化支援機構の一員として活躍する三俣健児氏が加わって開催をいたします。

1泊2日のプログラムは単なる座学のみでなく、報徳二宮神社での参拝・カフェやレストランなどの見学や懇親会も通して、さまざまな体験プログラムも加味されている少人数プログラムとしております。

この機会にぜひご参加をお待ち申し上げております。

令和7年2月吉日 公益財団法人報徳福運社

スケジュール

3/15-16 タイムスケジュール

2025年3月15日

13:00 受付

13:30 開会 報徳二宮神社開講奉告祭・記念写真撮影

14:00 参加者自己紹介

現代に生かす報徳メソッド① オープニング解説[木下斉]

報徳仕法を現在の日本、地域、個人に照らし合わす

15:00 TEA BREAK きんじろうカフェでコーヒータイム

15:30 現在小田原で実践されている取組み実例から学ぶ①

[報徳二宮神社宮司・草山 明久]

報徳二宮神社まちづくり推譲事業

・小田原柑橘倶楽部

・小田原市南町プロジェクト

16:15 小田原や他地域で実践さる取組み実例から学ぶ②

[REVIC地域活性化支援機構・報徳仕法(株)取締役 三俣健児]

箱根口ガレージ・湯河原富士屋旅館・SANU河口湖・山梨石和温泉等のプロジェクトについて

17:00 初日まとめ・質疑応答

報徳会館から箱根口ガレージ報徳広場へ移動

ウェルカムパーティー

18:00 芋こじ懇親会(参加者と一緒のパーティ)

(芋こじとは、桶の中に里芋と水を入れ、棒や板でかき回すことで、芋の汚れを落とすことです。また、芋同士がぶつかり合う様子から、意見を出し合って議論する場を「芋こじ会」と呼ぶのですが、二宮尊徳が皆で意見を交わすこととして好んで使った言葉でもあります。)

20:00おひらき予定

2025年3月16日

9:00 受付

9:30 報徳博物館見学

10:00 報徳思想と報徳仕法 まとめ

10:45 現代に生かす報徳メソッド② 前日の復習+@

11:00 報徳仕法を現在の日本、地域、個人に照らし合わす

12:00 各自発表

12:30 終了 閉講挨拶

13:00 希望者は呉汁ランチへ

企画概要

今企画について

出発日 :2025年3月15日(土)13:00

現地集合 日程:2025年3月15日(土)13:00

集合場所:報徳二宮神社

所在地: 〒250-0014 神奈川県小田原市城内8−10

お支払い実額:98,000円(税込)

一人あたり参加費:98,000円(税込)

企画:合同会社NODE

協力:一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス

旅行企画:株式会社イーハトーブ東北(岩手県旅行業2-233)

最少催行人員:5名

食事:1泊2日 2回分(朝食1回、夕食1回、昼食1回)

添乗員:なし

ガイド:なし

申し込み方法:お申込みをいただく前に旅行条件を事前にご確認ください。

確認後チェックの上お支払いをお願いいたします。

*peatixの利用規約に関わらず、本イベントのチケットを購入された場合、契約は株式会社イーハトーブ東北との間に成立します。

①名称:株式会社イーハトーブ東北

②住所:岩手県一関市磐井町2-13

③代表者:松本数馬

④旅行業登録番号:岩手県旅行業2-233

ー宿泊についてー

東横イン小田原(報徳二宮神社から徒歩圏で最寄り)

所在地: 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1丁目6−7

電話番号: 0465-23-7045

お部屋は「シングル禁煙」となっています。

部屋タイプについては詳しくはこちらをご覧ください

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00285?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=gt_web285

ー代金に含まれるものー

宿泊費(1泊分)

報徳流地方創生塾セミナー参加費

食事代2回分(朝食1回、夕食1回、昼食1回)

会場費

保険料

ー代金に含まれないものー

飲み放題にない追加アルコール代

二次会代

現地までの交通費

ー司会進行ー

木下 斉

一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事/内閣府地域活性化伝道師

1982年東京生まれ。1998年早稲田大学高等学院入学、在学中の2000年に全国商店街合同出資会社の設立並びに社長就任。2000年新語流行語「IT革命」受賞。2005年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、2007年一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。

熊本城東マネジメント株式会社代表取締役、勝川エリアアセットマネジメント取締役など各地のまちづくり会社に出資、経営参画している。また、全国各地の事業型まちづくり会社の連携組織である一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事のほか、一般社団法人公民連携事業機構理事、内閣府地域活性化伝道師、台湾文化部国際招聘委員なども務める。

2015年より都市経営プロフェッショナルスクールを開校、全国各地の実践者の仲間たちを講師に累計500名の卒業生を送り出し、全国各地で100以上のプロジェクトが各地で展開。2020年からは北海道経済人などを中心とした「えぞ財団」の取り組みも開始。著書は日本だけでなく、台湾、中国、韓国でも翻訳され、独自の稼ぐまちづくりの取り組みは国際的なネットワークへと成長している。

ー注意事項ー

・発熱などの疾病症状がある場合は、ご参加を遠慮いただくこともございます。

主催者の申込サイトにジャンプします

講師:木下 斉

Hitoshi Kinoshita

<プロフィール>

1982年生まれ。高校在学時からまちづくり事業に取り組み、00年に全国商店街による共同出資会社を設立、同年「IT革命」で新語流行語大賞を受賞。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。08年に設立した熊本城東マネジメント株式会社をはじめ全国各地のまちづくり会社役員を兼務し、09年には全国各地の事業型まちづくり組織の連携と政策提言を行うために一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンスを設立。15年から都市経営プロフェッショナルスクールを東北芸術工科大学、公民連携事業機構等と開設。2020年からは運営母体としてプロフェッショナルスクール株式会社を設立、既に400名を超える卒業生を輩出している。20年には北海道の新時代に向けた「えぞ財団」を仲間と共に発足。内閣府地域活性化伝道師等の政府アドバイザー、台湾文化部国際招聘委員も務める。著書『まちづくり幻想』『稼ぐまちが地方を変える』『凡人のための地域再生入門』『地方創生大全』等多数。

■アドバイザー/委員等[現在]

内閣府 地域活性化伝道師

総務省 地域力創造アドバイザー

独立行政法人都市再生機構 まちづくり支援専門家

一般財団法人民間都市開発推進機構 住民参加型まちづくりファンド選定委員会委員

北九州市アドバイザー など

■受賞/論文等

2000年 新語流行語大賞「IT革命」

2002年 日本初の社会起業家コンペティション・STYLE 優秀賞

2003年 論文「日本型まちづくりの終焉」 毎日新聞社・フジタ未来経営賞

論文「変化に適応する組織化」 商工総合研究所・中小企業活動本賞

2004年 早稲田大学 学生文化賞

2005年 論文「地方経済復活の鍵」 商工総合研究所・中小企業懸賞論文準賞

2008年 論文「市街地商業再生に寄与する共同決済システム」 パーソナルファイナンス学会懸賞論文 奨励賞

2013年 The Journal of Urban Regeneration and renewal「Challenges in

District Management in Japanese City Centers」

2016年 東洋経済オンライン「いいね!大賞」

2018年 書籍「凡人のための地域再生入門」尾崎行雄記念財団・咢堂ブックオブザイヤー2018 地方部門大賞

2021年 書籍「まちづくり幻想」尾崎行雄記念財団・咢堂ブックオブザイヤー2021 地方部門大賞

■著書等

書籍「まちづくり幻想」(単著)SB新書 2021年

書籍「地元がヤバイ…と思ったら読む 凡人のための地域再生入門」(単著)ダイヤモンド 2018年

書籍「福岡市が地方最強の都市になった理由」(単著)PHP 2018年

書籍「地方創生大全」(単著)東洋経済新報社 2016年

書籍「まちで闘う方法論:自己成長なくして、地域再生なし」(単著)学芸出版社 2016年

書籍「稼ぐまちが地方を変える-誰も言わなかった10の鉄則」(単著)NHK新書 2015年

書籍「まちづくり:デッドライン」(共著)日経BP 2013年

書籍「まちづくりの経営力養成講座」(単著)学陽書房 2009年

書籍「コミュニティビジネス入門」(共著)学芸出版 2009年

WEBマガジン「エリア・イノベーション・レビュー」

http://air.areaia.jp/

東洋経済オンライン「地方創生のリアル」

https://toyokeizai.net/category/chihou-real

ほか

講師:その他登壇者

Other Speakers

草山 明久

Akihisa Kusayama

三俣 健児

Kenji Mitsumata

シニアディレクター

報徳仕法株式会社 取締役

地域経済活性化支援機構のシニアディレクターとして、現在も全国各地にさまざま案件を抱え、プロジェクトの企画から立ち上げ後の運営まで奔走している。

報徳二宮神社とは、小田原市南町プロジェクトに横浜銀行と共に参画。現在も報徳仕法株式会社の取締役として携わる。

この他にも●一般財団法人八三財団 理事●ミウラトラスト株式会社 取締役●株式会社まちづくり石和 取締役●SANU kawaguchiko1st 取締役●癒し場不動産 取締役●富士屋旅館投資株式会社 代表取締役●株式会社癒し場へ 取締役などを歴任している。

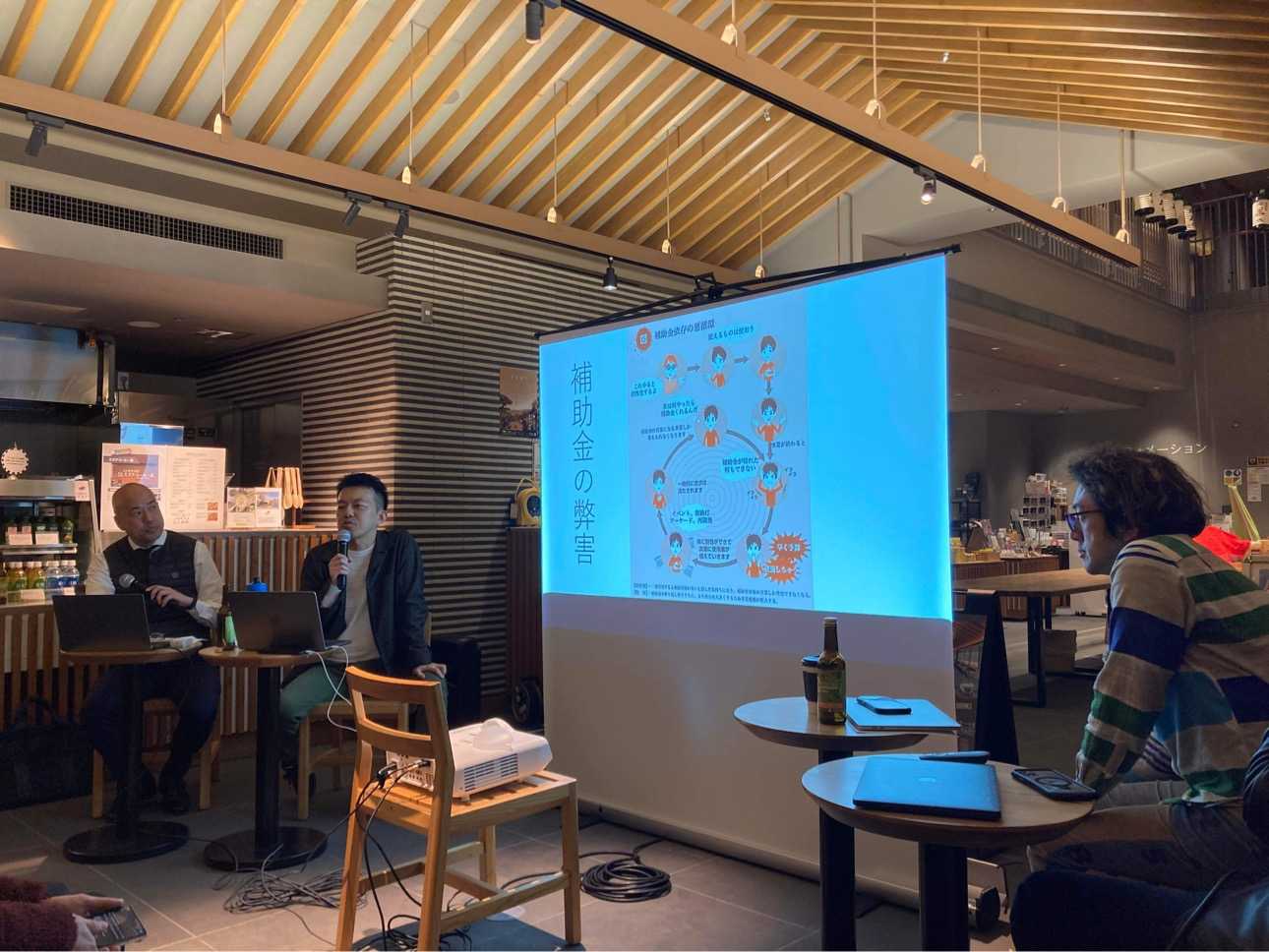

昨年の様子

昨年の開催内容

全国より31名の方にお集まりいただき、木下斉さんを中心に中身の濃い時間を多くの方々と共有させていただきました。

この令和の時代にこそに役立つ報徳仕法のエッセンスを皆さまに感じていただけるものと思います。

過去の報徳流創生塾

これまでの様子

■報徳塾が目指すもの

座学ではなく実践に繋げる学びの場

少子高齢化が年々顕著となり、医療や介護、福祉・育児・社会保障などの予算が増大、財政的にも厳しい時代を迎えるこれから。これまでの手法が通用しなくなるなか、私たちはこれからの未来を予測し、今、真剣に動き出さなければなりません。

当塾は報徳思想と報徳仕法を基本として補助金などの財源を当てにせず「人・もの・お金を地域で回す」新たな公民連携やソーシャルビジネスを生むべく多くの人が交わる場所です。

■現代にも通じる二宮尊徳翁の教え

二宮尊徳翁が活躍した江戸時代末期も、物の豊かさや社会や産業の構造は違えども、人口減少が続いた低成長の時代でありました。相次ぐ自然災害が起こり幕藩体制が衰退していくなかで、諸藩も農民も財政的に苦しんでいた当時、「荒地は荒地の力で」人々の心の荒蕪を開拓し(モチベーションを上げ)、小さなところから小を積んで大と為し、農村復興や財政再建を成し遂げたその手法(報徳思想・報徳仕法)は、現代のローカルで生き、自然環境とも調和しながらサスティナブルな循環を生み出そうとする私たちに大きなヒントを与えてくれるのです。

今も役立つ報徳の教え

二宮尊徳翁語録より 【訳注 報徳外記より抜粋】

「 国に9年の蓄えのないのを不足といい、6年の蓄えがないのを急といい、3年の蓄えもないのを国であって国でないという。今日諸侯の国で、3年の蓄えがあるものがどこにあろう。泰平が久しく続いて、ぜいたく遊惰をきわめ、1年の歳入を尽くしても国用が足らず、あるいは負債により、あるいは暴税によってこれを補う。負債は利息のために税収を減じ、暴税は人民の流亡のために税収を減ずる。そこで不足はいよいよ生じ、あるいは翌年分の租税を納めさせ、はなはだしきは3年先の分を取り立てて国用にあてるようになる。国であって国でないと言おうか、諸侯であって諸侯でないと言おうか。」

「 上は王侯から下は庶民にいたるまで、おのおのその天分にとどまり、節度を立て、勤倹を守り、分外の財を譲って報徳の資材とし、これによって荒地をひらき負債をつぐない、貧窮をめぐみ、衰村を立て直し、廃国を興す。その実施は、一家からして二家に及ぼし、一村から二村に及ぼし、漸次一郡・一国・天下に及ぼし、ついに海外万国に推し及ぼすのであって、これぞ天地人三才の徳に報いるゆえんなのである 」